工业遗址变身文化地标,地下“迷宫”破解交通困局,利用历史街区激活消费新场景……前不久,住房和城乡建设部发布城市更新典型案例(第二批)中,成渝两地6个项目入选,它们是重庆市江北区塔坪片区老旧小区改造项目、渝中区解放碑地下环道城市更新项目、南岸区重庆开埠遗址公园城市更新项目、成都市玉林东路特色街区改造项目、成都市更新利用城市剩余空间打造“金角银边”系列工程。

这些案例揭示了成渝两地在城市更新中的共同逻辑——以文脉传承为魂、以民生需求为本、以产业焕新为脉,共同绘就城市更新的“双城样本”。两座城市的更新有哪些经验,记者进行了调查。

4月14日,江北区塔坪片区的青砖老墙下,北仓文创街区创始人李传波正与设计师们研讨“空间留白”计划。300公里外,成都市玉林东路特色街区(以下简称玉林东路),商户共发展联盟会长曹滢与同事正筹备五一期间的非遗烟火坝坝宴。

从重庆开埠遗址的百年洋行到成都玉林街区的烟火巷陌,从解放碑地下环道的智能导航到“金角银边”的社区微更新……城市更新进入精细化时代,成渝两座城市的更新正发生和谐的共振。

活态传承:让历史文脉焕发新生机

提到塔坪片区老旧小区,很多老居民的记忆是曾经的脏乱差。塔坪的改变,是从10年前江北纺织仓库改造开始的。

李传波是做空间设计的,他发现过去城市的“更新改造”多是大拆大建,几乎没有去发掘背后的城市文化。他说,“江北纺织仓库保留着工业历史文化的记忆,拆了就真没了。”

2015年,李传波带领团队对江北纺织仓库进行更新改造,保留工业厂房的原始结构,利用拆下来的青砖、木头、老铁门等原始材料进行空间重构,最大程度保存北仓原始样貌和植被;同时引入创意设计工作室、展览空间和艺术市集,将文化产业、艺术设计和公共空间多元复合,打造出一个富有活力的公共文化场所。

“城市更新,必须尊重历史文脉、城市肌理。”李传波称,一个城市的历史遗迹、文化古迹、人文底蕴,是城市生命的一部分。保护好传统街区、保护好古建筑、保护好文物,就是保存了城市的历史和文脉。他认为:“这样既避免了‘千城一面、万楼一貌’,又彰显了城市特色。”

重庆开埠以后,设立海关,成为内陆开放第一个口岸。南岸区南滨路沿线曾是外国商号聚集区。到2021年,这里仍保存有多处历史建筑,其中立德乐洋行旧址群是重庆开埠历史的代表性遗存。

但这里的建筑界面较差、植被杂乱无序、道路通行不便,文脉标识模糊。重庆渝地远见城市运营管理有限公司项目负责人夏奇铄介绍,首先是确立了定位,要将这一历史文化街区打造成重庆开埠遗址公园。随后,他们邀请摄影师,拍摄了建筑原始照片约2000张,为修缮设计提供基础依据;请来数十位文物、历史、建筑专家为保护、利用历史文脉把脉问诊、出谋划策;针对坡高路陡平地少、老旧建筑分散、历史文化建筑存量多的特征,制定30余项专项更新指标。他说:“最后采用百年前的建筑工艺,修缮了8栋文物建筑、2栋历史建筑,复建了7栋老旧建筑。”

立德乐洋行是英国商人立德乐在1891年重庆开埠以后建的第一个洋行,修缮后不仅保留了中西建筑融合的风貌,还展陈了留声机、地球仪、航海六分仪等老物件。央行旁边的立德乐洋行仓库,建成了重庆开埠历史陈列馆,展陈了从全球征集到的重庆开埠时期的文献、照片、老物件等300余件藏品。

站在开埠公园观景台,朝天门来福士与立德乐洋行隔江相望,犹如这座城市过去与未来的对视。夏奇铄说,城市更新传承了重庆开埠历史的文脉,让市民了解到重庆开埠百年历史嬗变,也激发今天的重庆人为建设内陆开放国际合作引领区作出新贡献。

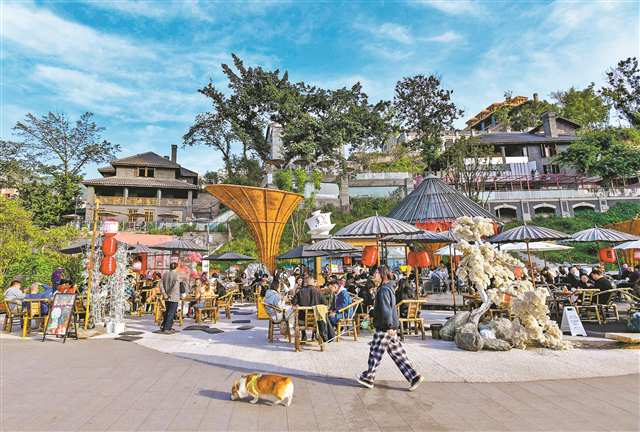

这种新旧建筑的“时空对话”,在成都玉林东路也有轻盈的表达。玉林东路特色街区,始建于20世纪80年代,是典型的“老成都”市井街区,城市更新仅对15%建筑进行外立面改造。保留下来的老茶馆里,评书直播与盖碗茶同框;街角“玉林记忆”景墙上,搪瓷脸盆与二维码共存;就连拆迁留下的砖瓦也被制成装置艺术……这种“针灸式更新”使老街区保留80%原貌,文化活力却实现了提升。

“民生算法”:破解城市更新的“多元方程式”

4月11日早上8点30分,家住江北的李明驾车抵达渝中区北区路,右打方向盘直接驶入解放碑地下环道北区路入口,11分钟后便抵达帝都广场车库。

“节约了一半的时间。”李明在解放碑上班。过去,早上8点不到就得出门,驾车到北区路再上行到临江门排队等红绿灯,最后行驶到帝都广场停车库。他说,“这个线路要20来分钟,老城区堵车更耗时。”

解放碑商圈因地形高差限制、开发空间局限,其路网连通性较差、南北向联通缺乏、道路较窄,高峰时间局部路段和节点拥堵严重,加之停车泊位供给不足、停车库(场)分散,高峰期行车难、停车难问题突出。

为破解这一老城难题,重庆给出了城市更新的“民生算法”——建设解放碑地下环道。环道工程建设方重庆市渝中城市建设投资有限公司环道管理中心负责人胡笳介绍,在中心城区地下挖这么大的工程,其中的涉及管网重构、空间爆破等,设计和施工难度极大。项目团队攻克了超浅埋隧道群施工等6大技术难题,地下环道2023年全线贯通,总长度约7.5公里,一共设置7个出入口(4进3出),将解放碑核心区域28个地下车库连成一体,串联近2.3万个车位。这是全国首个在繁华中心城区地下建成并具有通行、停车、人防功能的环道工程。

地下环道很好地解决了交通互联和停车便利性等问题,但环道结构较为复杂,导航信号差。为解决地下环道导航问题,该公司首创了“5G+室内北斗”地下精准导航系统应用,填补了国内地下环道(隧道)无卫星导航的技术空白。“秒停秒启、精准定位、精准分层,隧道日通行量也从2000增加至1.2万,分担渝中区超20%的地面交通流量。”

“推进城市更新,关键在顺应群众期待,解决好‘城市病’。”重庆史研究会学术委员会副主任、重庆市城市规划学会城市更新规划学术委员会特聘专家顾问黄晓东称,城市更新是改善民生的重要切口,生活是否便利、设施是否好用,要坚持问需于民、问计于民、问效于民。“从小处着手、实处着力,稳扎稳打提升百姓获得感。”

在玉林东路,最初规划师提出了“人车共享街道”方案,但当地老年人担心交通安全、店主顾虑卸货不方便、年轻店主想要外摆区。充分听取民生需求后,成都将最终方案改为压缩车行道至3米,拓宽人行道至5米。一切围绕群众意见改,打破了传统“汽车优先”规划,又将人行道削平到一个高度,实现人车共板,并安装艺术车挡防止占道停车,创造更加舒适、友好的街区环境。

“居民怎么说,我们就怎么做。”曹滢介绍,玉林东路在全国首创“策划—设计—施工—运营”全生命周期管理,前置引入专业运营公司,成立“多业权街区共发展联盟”,对产权分散的商业区进行多业权统一运营,联动167名规划师、3000余名居民代表深度参与,通过“居民需求—设计方案—施工监督—招商运营”的闭环,实现了从政府主导到居民参与,居民满意度超90%。

城市更新的目的,是生活更“新”。重庆开埠遗址公园高差72米,项目创造性缝补割裂空间,在公路上层加盖,打造立体交通体系,10多台垂直电梯将南滨路与上新街无缝连接,同时新建3.7公里慢行步道、200多个停车位,为周边居民提供了休闲、健身、停车服务。

产业涅槃:重构城市价值坐标系

“走到玉林路的尽头,坐在小酒馆的门口……”歌曲《成都》在街区传唱。14日一早,刚从北京返蓉的曹滢又开始在五一节前走访商户,了解他们有啥营销活动,需要哪些帮助。她说:“以‘微更新’撬动‘大变革’,玉林东路的商业活力正在释放。”

项目启动初期,玉林东路基础设施老化,特别是针对商铺业态低端、业权分散问题,运营方创新采取“新招一批、保留一批、提升一批、搬迁一批、挖潜一批”策略进行业态迭代调整;同时通过“商户分级评估—动态调整—品牌孵化”机制确保业态与消费需求匹配。

现在,整个街区商户数量由80家提升到150余家,6成业态实现迭代升级,新招业态中首店占比超过80%,夜间经济占比由35%提升到65%,日均人流量从1万人上升到约3万人。

“城市更新的核心是产业更新。”曹滢坦言,城市更新蕴含巨大的市场潜力,不能只靠政府投入。玉林东路特色街区实践表明,政府引导、市场运作、公众参与的可持续模式,可以因地制宜焕新多样场景,科学导入新产业和新业态,让空间价值从“场所租金”升级为“体验溢价”。她说:“城市更新,不但要让文脉得到传承、民生得到满足,也要让项目火起来。”

重庆的城市更新实践也有同样的社会和经济效益。经过10年深耕,北仓文创街区不仅是公众可以参与的文化空间,也是艺术家和创意从业者的工作场所,深受年轻人喜欢,引来80多位创业者入驻,带动了200多人就业,年产值近亿元。

“北仓不但自己‘火’了,更带‘火’了整个塔坪片区。”江北区观音桥街道社区事务服务中心主任李祖国坦言,过去,塔坪片区环境脏乱差,仅有七八家店铺经营,当地居民盼着拆掉北仓,但目睹北仓变身成市民游客热门打卡地后,悄然转变了想法。此前搬离的居民又回来了,100余年轻人也在这里创业逐梦。

同样,重庆开埠遗址公园通过打造城市秀场、临江广场、演艺空间、极限空间,引入音乐会、潮流派对、极限运动、观展体验,形成独具山城地域特色、人文历史、浪漫夜景和新潮消费场景的城市慢享公园街区。先后汇聚了研学培训、特色餐饮、成渝文创、LIVEHOUSE、民宿酒店、艺术集市等新型业态。店面招租率、租金价格分别比同片区传统商业中心高出40%、150%。

对话>>>

成渝城市更新的进化路径

成渝城市更新项目双双“出圈”,究竟做对了什么?接下来还应怎么做?重庆日报记者与重庆市城市规划学会城市更新规划学术委员会特聘专家顾问黄晓东,重庆北仓文化产业集团有限公司董事长李传波,成都玉林特色商业街区共发展联盟会长曹滢就此展开交流。

重庆日报:入选城市更新全国推广案例,两地项目在多个类别都有斩获,我们的优势是什么?

黄晓东:两地在传承历史文脉、保护城市肌理,以及文化文物的活化利用上都突出了区域特色。比如重庆的项目在实施过程中,围绕“山水城”进行保护、挖掘、展示,很有说服力。

曹滢:这些项目开始从注重从原有的“善建”转向“善营”,围绕“政府搭台、企业唱戏、群众参与”探索建立了很好的运营机制,融合“政府、商家、居民、服务链”共同诉求,将城市“资产”转变为“资本”,既便民、利民、安民,又带动创业、就业、发展,为城市经济打造了新的增长点。

重庆日报:城市更新的路还有多长?还需要做些什么?

李传波:城市更新不仅是物理空间的改造提升,更是一项重构人与人、人与城市关系的社会工程。当下,城市更新人才紧缺,建议多培养城市更新的专门人才。

黄晓东:一个充满烟火气的城市,必定是对不同年龄段居民关怀备至的城市。对山城重庆而言,在无障碍通行上要多做研究,通过坡改缓、安装电梯等多种方式,让城市更新项目好看、好耍,不累。

曹滢:城市更新是充分满足人民群众幸福美好生活的向往,所以这条道路会越走越宽。作为服务者,我们需要用“针灸”的方式去精细化焕新我们的老城,保留传统在地文化的同时让城市向上、向新生长。